ЧЕРНОГОРСКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ

«... Кто оковы захотел отринуть-

В эти Горы Черные бежали,

Чтобы драться не жалея крови,

Защищая заветы юнаков,

Имя наше и нашу свободу...»

„Черногорию можно проехать за один день, но, чтобы ее узнать, нужна целая жизнь“

Вполне вероятно, что первый черногорско-русский контакт приходится на далекий 1698 год, когда выдающийся государственный деятель при Петре Великом, стольник П.А.Толстой, во время своего путешествия в Венецию, по дороге через тоглашнюю Далмацию, прибывает в Пераст, чтобы посетить там русских бояр, изучаючих мореходство. Среди прочего, Толстой особо отмечает (и о том оповещает русский двор) большое сходство между тамошними, приморскими сербами и донскими казаками: «Они богаты, дома у них каменные, к московскому народу относятся сердечно и с уважением» – говорит он и добавляет: «Недалеко от этих мест живут свободные люди, которые называются черногорцами… Никому не служат, время от времени воюют с турками, а иногда и с венецианцами».

|

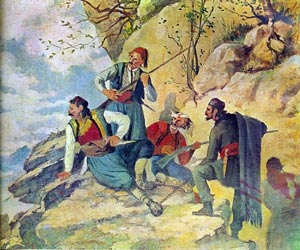

Тогда же в Перасте Толстой знакомится с Марком Мартиновичем, учителем русских князей, который обучает их искусству мореходства и навигации. Это только один, первый, эпизод в долгой и богатой истории черногорско-русских отношений, отмеченных крепкими связями во многих сферах, особенно на ратном поле, в сражениях против общего врага, прежде всего, турок. |

Марко Мартинович обучает русских бояр |

Русский царь Петр Великий |

В это время Петр Великий много и упорно работает над организацией сопротивления туркам, обращая особое внимание на балканских христиан, которых постоянно призывает к восстанию против «гонителей церкви и православного народа». Он посылает в Черногорию своих представителей: подполковника Михаила Милорадовича, родом из Герцеговины, и капитана Ивана Лукачевича, уроженца Подгорицы. |

Покидая Черногорию, Михайло Милорадович оставляет черногорцам свою именную грамоту, составленную на общем собрании черногорцев в Цетине 16 апреля 1712 года, в которой от имени «Благочестивого царя Петра Великого, орденоносец Михайло

Милорадович» подписывается под тем, что

|

В письме от 3 марта 1711 года, которое Милорадович и Лукачевич вручили в Цетине владыке Данилу, русский царь зовет «единородных» черногорцев на всеобщую битву против турок. Послание получило большой отклик среди воинственных черногорцев. По этому поводу владыка Данило созывает собрание вождей племени и в своем обращении, среди прочего, говорит: «мы слышали о том, что в северных землях, Бог знает, насколько далеко, есть христианский царь … Сегодня, Богу хвала, мы видим его посланников и держим в руках его грамоту… Русские и мы – одной крови, и у нас один язык. За оружие, братья черногорцы! Даже мне не жаль ни моего имения, ни моей жизни и я готов идти с вами и служить царю христианскому и нашему отечеству». |

Гусли. |

Владыка Данило. |

Письмо,адресованное черногорцам Петром Первым, которое они приняли близко к сердцу, воспел народный поэт:

«Ой вы, славные черногорцы, |

|

С того времени черногорцы обращаются к России, у которой ищут спасения, крепкой поддержки и помощи в своих освободительных усилиях и в попытках сохранить свою свободу. Уже в 1712 году черногорцы героически победили турецкую карательную экспедицию, но в 1714 году они не смогли одолеть 120 тысяч турок, прибывших грабить Черногорию. |

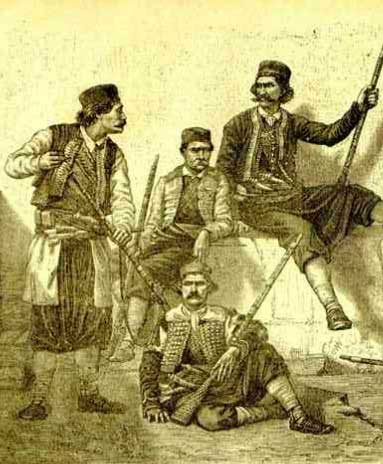

Черногорцы в засаде. |

Черногорцы возвращаются с поля боя |

Митрополит Данило оставляет Цетине и в конце долгого пути прибывает на далекий русский двор, где Петр Великий оказывает ему прием. По этому случаю, 25 ноября 1715 года царь лично вручает ему грамоту за заслуги черногорцев в совместной борьбе православных братьев против турок. Путешествие митрополита имело большое значение для установления долгосрочных и приятельских черногорско-русских отношений, которые позже нашли свое отражение в известном крылатом выражении, содержащем небольшое преувеличение: «вместе с русскими нас 200 миллионов!» . |

|

Летом 1718 года приободренные черногорцы начали новые военные операции на линии Спуж – Подгорица – Жабляк. Между тем, размноженное царское письмо переходит из рук в руки, от племени к племени, поселяя в сердцах надежду на окончательное освобождение с русской помощью и поддержкой не только частей Черногории, но и всех сербских земель. По причине различных исторических окольностей это не случилось так быстро, как этого желали измученные черногорцы, но с тех пор в Черногории появляется и со временем все крепнет культ защитницы-России и русского царя-вседержителя. Некоторым образом в это время в черногорцах, чьи взоры устремлены к России, зреет уверенность в необходимости эмиграции в Россию.

|

Цетинский монастырь |

|

Вероятно, черногорцы и ранее, правда, не массово, а по отдельности, уезжали в Россию. Однако, первая попытка русских властей организованно поселить черногорцев в южных областях царства относится к лету 1752 года. Тогда в Черногорию через Осиек прибывает русский капитан черногорского происхождения Стеван Петрович «чтобы сопровождать подводу черногорцев в Россию». |

С началом русско-турецкой войны (1768-74) Екатерина II, уже во второй год войны шлет в Черногорию русскую делегацию во главе с князем Ю.В. Долгоруковым, возлагая большие надежды на союз с черногорцами. Они, по ее мнению, «уже неоднократно показали себя самыми жестокими врагами турок».

Русская миссия прибывает в Черногорию и привозит с собой значительное количество оружия. Миссия также доставляет письмо от царицы с призывом к воинам вместе наступать на противника и«разорвать невыносимое рабство агарян»..

Новая русско-турецкая война (1787-91) дала новый импульс черногорско-русским отношениям, а с восхождением на престол Павла I сотрудничество значительно расширяется и набирает оборотов.

Русско-турецкая война 1787-92гг. |

|

С 1756 по 1759 год черногорцы пятью отдельными группами, добираясь через Киев, поселяются в Оренбурге и в Москве. За неполные четыре года переселилось 1499 человек. Из 707 взрослых черногорцев по их желанию 688 было распределено в Новую Сербию, а 17 – в Славяносербию. Так завершилось первое переселение черногорцев в Россию, имевшее место во времена владыки Василия. Задокументированно и хорошо известно также о переселении требешан, произошедшем в 1804 году, когда в Россию отправилась группа в составе двадцати двух семей (около ста человек). В середине следующего года в долгую дорогу отправится вторая, более многочисленная группа (около пятидесяти семей) из той же области Черногории. Это продолжается беспрерывно: черногорцы переселяются в Россию маленькими группами, чаще по отдельности, о чем свидетельствуют драгоценные детальные исследования доктора Момчила Д.Пейовича, особенно исследование об обучении черногорцев в военных и гражданских, средних и высших школах в России.

|

Обучение черногорцев в России имело большое значение для бедной страны, в которой вплоть до 1834 года не было светских школ. Владыка Василий Петрович первым повез на учебу в Россию группу из десяти юношей. Черногорская молодежь и в следующие годы поедет учиться в царские города по всей России. Там молодые люди будут посещать разнообразные средние светские и военные школы, поступят в духовные семинарии и торговые академии, профессиональные и ремесленные училища. Черногорцы заканчивали в России также и высшие военные школы: в Одессе, Тифлисе, Санкт-Петербурге, а также факультеты в различных университетах, чаще всего в Киеве и в Москве.

|

Связи с Россией постоянно крепнут. Особенно прочными они были во времена владыки Василия, в 50-60-е годы XVIII века. Этот предприимчивый и вдохновенный владыка дважды посетит Россию со стремлением договориться с русским двором об официальном покровительстве. В этом смысле большой интерес и значение представляет Указ царицы Елизаветы, в котором подчеркивается, что «прибытие большего числа черногорцев сюда на военную службу и на поселение очень полезно для нашей Империи». При этом, русская императрица открыто приглашает черногорцев как тех, кто хорошо знает «дорогу в Россию», чтобы они туда приезжали самостоятельно (то есть, неорганизованно, дабы избежать трений с Цариградом и Австрией), где «их, как и прежде, ждет теплый прием и поддержка». |

Владыка Василий |

|

Этим же царским указом Россия обязуется ежегодно помогать Черногории пятнадцатью тысячами рублей. По возвращении в Черногорию Василий привезет пять тысяч рублей в награду за заслуги черногорцев. Он также привезет еще денег, на которые, кроме прочего, построит монастырь «Станевичи», который станет «рупором русской агитации». Следует особо подчеркнуть тот факт, в связи со своим путешествием в Россию владыка Василий много и усердно работал над популяризацией идеи о переселении большого количества черногорцев в Империю – подобно большому переселению сербов в Банат и Венгрию. В то же время, владыка Василий всячески старался создать и укрепить официальный протекторат России над Черногорией. Ему это не удается по разным внешнеполитическим причинам, которые не позволяют России этого сделать, но она все равно много помогает черногорцам, явно или тайно, всегда помня о черногорских интересах и способствуя ее (Черногории) выживанию.

|

Черногорию и Россию особым образом объединяют также три, возможно, величайшие христианские реликвии, которые, по счастью, находились в распоряжении русской церкви. Окольными путями они прибыли в Сербию, а оттуда – в Черногорию, в монастырь Острог.

Речь идет об иконе Богородицы Филеримской, а также о руке Иоанна Предтечи, которой он крестил Иисуса в реке Иордан, и кусочке дерева с Честного Креста, на котором был распят Христос.

Монастырь Острог. |

Во времена Елизаветы черногорцы скромно, но в то же время последовательно, по одному или небольшими группами, переселяются в Россию. Там они быстро приобретают хорошую репутацию и высокий социальный статус. Именно тогда в Россию приезжают братья Йован и Марко Войинович, родом из Герцег-Нови. Они быстро преуспевают на воинской службе и получают высокие чины адмиралов Русского флота. Вскоре Марко основывает Черноморский флот, а позже командует также Дунайским флотом царской России. |

|

О Марко Войиновиче (1750-1806) говорили, что он является потомком славной династии короля Стефана Дечанского, из рода Войиновичей, который переселился в Черногорию из Косово, из города Вучитрна. Вообще же, Марко прославился участием почти во всех самых важных морских сражениях того времени. Среди прочего, он особо выделился во время осады Бейрута и русской колонизации берегов Каспийского моря. Он был выдающимся военным наставником и капитаном личного корабля Екатерины Великой. |

Русская царица Елизавета. |

Иван Константинович Айвазовский. Чесменский бой.

Еще во время Русско-турецкой войны (1768-1774) многие приморцы из Боки отозвались на призыв Екатерины II и приняли участие в морских сражениях на стороне русских. В Русском флоте на Средиземном море, под командованием адмирала Алексея Орлова, состояли десятки приморских сербов из Герцег-Нови, Рисна, Грбля и Паштровича. Среди многочисленных приморцев из Боки, кроме Матии Змаевича, стоит также упомянуть и Стевана Вукотича, родом из Братешича (Грбаль), первого югослава, который проплыл вокруг света. Можно также вспомнить таких приморцев, как Ивана Иванов(ич), который участвовал в Наваринском сражении и капитан-лейтенант Иван Михайлов(ич), а также риснянин Петр Джайя Беладинович, капитан Паликуча… Под русским флагом выходило в море еще множество отважных приморцев из Боки: корсары Йово и Илия Черногорец, Шпиро Пьешивац, Симо Желалич, Марко Радимир, Милутин Вучетич и многие другие.

В.Григорович, профессор Одесского университета, на основании убедительных свидетельств утверждает, что многочисленные семьи приморцев и черногорцев, умелых в мореходстве и морских сражениях, долгое время посылали «жизненный импульс» русской военной и торговой флотилии.

|

Подобно Елизавете ведет себя и русский император Павел I, который в 1798 году назначает постоянную ежегодную помощь черногорцам в размере от трех тысяч рублей «для народных нужд и постройки полезных учреждений». Как видим, Россия помогала Черногории деньгами, присылала церковные книги, принимала переселенцев, помещала детей из уважаемых семей в Пажеский корпус и обучала в университетах. Обобое внимание уделяла привлечению черногорцев в русскую армию, куда их с радостью принимали и где они, вместе с представителями других славянских народов, успешно проходили службу и получали самые высокие чины и командирские звания. Одна только семья Вукотич из Грбаля дала русской армии нескольких выдающихся офицеров: адмирала Николу Михайлова Вукотича, вице-адмирала Петра Маркова Вукотича и генерал-майора Платона Маркова Вукотича. В письменных источниках упоминается также Йован Вукотич, который отличился в черногорско-французской войне 1806 года, сначала в Боке и под Конавалом возле Дубровника, а позже в битвах за Корчулу и Брач. |

Русский царь Павел I. |

Адмирал Алексей Орлов. |

Здесь также следует вспомнить генерал-лейтенанта Анта Гвозденовича, доктора медицинских наук и участника черногорской освободительной войны (1876-1878). Выйдя в отставку русским генералом в 1900 году, Гвозденович возвращается в армию для участия в русско-японской войне и возглавляет медико-санитарную часть в Манжурии. Известно также о храбрости в сражениях полковника Томаша, сына воеводы Пека Павловича, который был ранен пять раз, отмечен наградами, повышен по службе, а в 1916 году получил генеральский чин. |

|

Судя по всему, около тридцати адмираловов и генераловов русской армии были родом с территории современной Черногории! Несомненно, это единственный пример и «своеобразный феномен в военной истории», что такая маленькая страна дала так много офицеров наивысшого ранга такой могучей военной силе, как царская Россия. . Особую активность черногорцы в русской армии проявили во время русско-японского военного противостояния. Кроме доктора Анта Гвозденовича и Йована Поповича Липовца (который прославился в битве под Вафанку и на горе Скумирне, переименованной в его честь в гору Липовац), генерала Андрии Бакича, племянника короля Николы I Владимира Петровича, Филиппа Мирова Радуловича, Илии Стругара, в этой войне участвовали еще десятки старших офицеров и унтер-офицеров, которые на другом конце мира гибли за Россию и отстаивали честь черногорского оружия. К сожалению, многовековое участие черногорцев в русской армии до сих пор в довольной мере не исследовано и не задокументиванно. И все-таки, первые исследования говорят о более, чем тридцати генералах и адмиралах черногорского происхождения, а также о сотнях офицеров высших и низших рангов и о солдатах. Все они честно служили России и вносили свой вклад в укрепление связей между двумя народами. |

Доктор Анто Гвозденович. |

Участник Русско-японской войны. |

Матия Змаевич.

Матия Змаевич (Пераст, 1680 – Тавров, 1753) принадлежит к одному из самых знаменитых родов Пераста и всей Боко-Которской бухты. Его предки были из села Врбе близу Негушей, позже они переселились на Мрлатово, «близ города». Матия окончил мореходную школу в родном городе, в Перасте, а мастерством навигации овладел на корабле отца, известного морехода, прославившегося в битвах с пиратами на Адриатическом море и в Средиземноморье.

У Матии была бурная и почти литературная биография: он участвовал в заговоре против венецианцев, прошел турецкие казематы, добрался до самого Петра Великого. Тот лично экзаменовал Матию на предмет его познаний и умений в мореходстве. Оставшись довольным услышанным, дал ему звание капитана и отправил доучиваться в Санкт-Петербург в высшую мореходную школу.

Вскоре после того, Матия проявил большую храбрость и мастерство в морском сражении при Гангуте (1716), где командовал галерой. Там он взял в плен без малого всю эскадру контр-адмирала шведской флотилии Энгельфельда, благодаря чему прославился и заслужил хорошую репутацию. Останется в памяти и невиданный жест Петра Великого, который в воодушевлении от подвига Змаевича снимет свой меч и наденет его на отважного приморца из Боки. Матия Змаевич с быстротой метеорита продвигается вверх по служебной лестнице в русской армии и уже в 1719 году его возводят в чин контр-адмирала и главного инспектора самого важного, Балтийского, флота. Спустя два года он становится членом Адмиральского коллегиума и получает звание вице-адмирала. В том же году ему доверено руковоствто судостроением в Санкт-Петербурге, а в конце 1722 года его назначают на должность командующего Русским флотом!

|

Несомненно, не будет ошибкой сказать, что уже с начала XVIII века существует традиция, по которой русские цари помогают Черногории материально и любыми другими способами. Русский двор не раз становился на сторону черногорцев, иногда, в ущерб своим интересам. Так случилось, скажем, в 1804 году, когда черногорцы находятся под ужасным давлением Австрии, а Россия (хотя в тот момент ей было невыгодно портить отношения с Габсбургами) открывает консульство в Которе. Благодарные черногорцы «доставили к трону его Высочества двенадцать турецких воинских знамен и саблю Махмуд-паши, которую черногорское войско захватило во время сражения как трофей». |

|

С восхождением на престол Павла I русско-черногорские отношения заметно активизируются и входят в новую фазу еще более официального и надежного покровительства России. Царь отрекается от политики нейтралитета по отношению к Франции и потому Восточное Средиземноморье и Балканы оказываются в центре внимания российских властей. Черногория как, фактически, независимое государство приобретает важное стратегическое значение. Митрополит Петр I Петрович Негош поддерживает непрерывную связь с российскими властями и двором, в результате чего в 1798-99 годах выходит целый ряд царских указов, в которых Павел I подтверждает «благонаклонность»и и «покровительство черногорскому и горному славяносербскому обществу». Черногории обещана помощь в защите от внешнего неприятеля и сохранение ежегодных денежных субвенций. Сам же владыка награжден наивысшим орденом Александра Невского первой степени, что является своеобразным признание всей Черногории за ее неутомимую и героическую борьбу за свободу и независимость. |

Договор перед боем. |

Засуха, которая три года подряд мучила Черногорию, привела к массовому голоду и невиданным страданиям черногорского народа. Это вызвало глубокое сопереживание и небывалую солидарность со стороны России. Во всех русских губерниях был организован сбор денежных средств. До 25 февраля 1896 года было собрано более двухста тысяч рублей, на которые купили зерна и отправили его кораблем в Черногорию.

Таким образом, благодаря самоотверженной помощи русского народа Черногория, победив голод, преодолела страшное несчастье, угрожавшее целому черногорскому народу.

|

Стоит вспомнить о том, что черногорцы пришли на помощь русским в войне с наполеоновской Францией, которая вознамерилась занять Боко-Которскую бухту. Вместе с русскими царскими эмиссарами М.К.Ивеличем и С.А.Санковским в монастыре Савина под Герцег-Нови Петр I организовывает военный штаб. Здесь впервые сходятся вместе черногорские и русские военные знамена. Это братство по оружию наберет оборотов немного позже, когда на территории России разгорится ожесточенная борьба с французами. Тогда владыка в письме обратится к нашим приморцам из Боки и призовет их встать «против проклятого насильника, который напал на нашу Святую мать Россию». Когда 13 сентября 1806 года возобновились военные действия против французов, русские корабли при поддержке черногорцев и приморцев разбили французские войска под командованием маршала О.Ф.Мармона на мысе Оштро около Герцег-Нови. |

Эти события нашли отголосок в стихотворении П.Мериме «Черногорцы», которое в переводе А.С.Пушкина называется «Бонапарт и черногорцы»:

«Черногорцы? что такое? |

Митрополит Петр I Петрович |

После Тильзитского мира (июнь 1807г.) французский маршал Мармон, поняв, что уже не до шуток, попытается задобрить черногорского епископа и привлечь его на французскую сторону, называя русских «непросвещенным и темным народом». Владыка Петр I ответит ему такими словами: «Прошу Вас, генерал, не троньте мою святыню и гордую славу величайшего народа, чьим верным сыном я являюсь. Для нас русские – не неприятели, а наши кровные братья, которые относятся к нам с любовью, как и мы к ним. Очевидно, Вы по малодушию ненавидите русских и очерняете их, а другим славянским народам льстите лишь для того, чтобы Ваш царь достиг своей цели. Но у Вас ничего не выйдет! Мы – славяне, и нет у нас другой надежды и славы, кроме могучих и родных нам братьев наших русских. А тот, кто идет против русских, идет не только против черногорцев, но и против всех славян!» |

|

Напомним, что решающая битва с французами произошла 5 июня под Цавтатом. Так описал это событие очевидец тех сражений П.Свинев: «Черногорцы и приморцы из Боки, вместе с русскими, бросались на орудия и внушили французам такой страх, что те, всякий раз, когда их видели, спасались бегством».. В результате совместных ратных усилий черногорцы и приморцы из Боки к осени 1813 года самостоятельно освободили почти всю Боко-Которскую бухту. А 29 октября 1813 года Решением Совета правителей Черногории и Боки, который состоялся в Доброте, было создано единое государство, которое объединило Боку, Черногорию и Холмы. Митрополит Петр I Негош скончался в 1830 году. В своем послании он призвал черногорцев и холмогорцев поклясться «в верности побожной и христолюбивой России», а своему наследнику Петру II Петровичу Негошу завещал: «Богу молиться, России держаться!» |

Владыка Раде, Петр II Петрович Негош |

|

В годы правления статного владыки, человека из благородного рода и поэта, политическая ориентация Черногории на Россию приобретает еще более широкий размах, усиливается и крепнет. Благодаря русской помощи владыка за короткое время успевает решить актуальные и чрезвычайно важные культурно-просветительские вопросы, чем постепенно вводит Черногорию в ряд современных европейских государств. В Санкт-Петербурге был приобретен печатный станок, который начал работать в Цетине в 1834 году. По проекту подполковника Д.Н.Озерецковского была построена резиденция Негоша, так называемая, «Бильярда», где он, подражая обожаемому Пушкину, сделал библиотеку. Во время второго посещения Негошем России русский царь Николай I принял решение об увеличении ежегодной помощи Черногории с одной до девяти тысяч дукатов, что, само по себе, говорит об отношениях и о русской симпатии и любви к черногорцам. Сам Негош, председатель Сената П.Томов и его заместитель Дж.Симов были награждены наивысшим русским знаком отличия – Орденом Святой Анны. |

А.М.Горчаков, ставший министром международных дел в 1856 году, напишет: «Испокон веков живя в неприступных скалах, образующих горный узел между Далмацией, Албанией и Герцеговиной, черногорский народ единственный смог сохранить независимость среди всех родственных ему славян, которые в меньшей или большей степени подчинились турецкому ярму. Черногорцы сохранили простоту менталитета, неустрашимость и великую любовь к Родине. Эти качества издавна обеспечивают им великодушную поддержку Императорского двора…» |

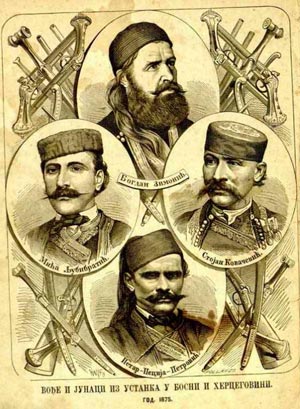

Невесинское ружье (Некоторые из лидеров восстания) |

Во время нападания турок на Черногорию в 1853 году решающей стала великодушная поддержка России, а также ее дипломатическое вмешательство в военный конфликт. Русские требуют немедленного прекращения военных действий, поскольку Черногория – «свободная страна», население которой «никогда не платило податей туркам», а Порта «никогда там не имела суверенитета»…. Наследник Негоша, его племянник Данило, хоть и был близок к французской политике, не смог разорвать вековые связи между двумя народами. В остальном же, если что-то и было поставлено под знак вопроса, все было исправлено с приходом на княжеский престол (1860) Николы I. Когда летом 1875 года вспыхивает восстание против турок в Герцеговине, то и Россия, и Черногория открыто помагают восставшим. Особенно они озабочены судьбами тысяч беженцев, которые покидают охваченную войной местность. |

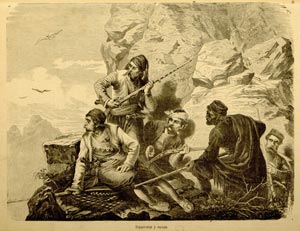

Восстание в Герцеговине – герцеговинцы в засаде |

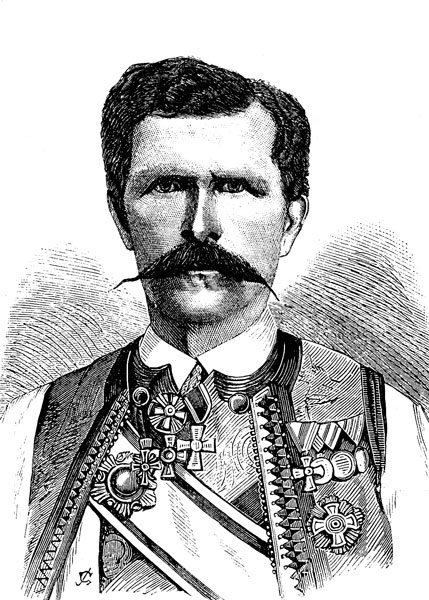

Воевода и герой Трипко Джакович. |

Илия Пламенац, победитель битвы на Фундине

Таким образом, во времена князя Николы черногорцы помагают в Первом восстании в Боке (Кривошийское восстание, 1869) и в восстании в Герцеговине (1875). С другой стороны, черногорцы особенно выделяются в освободительной войне 1876-1878 годов против Османской Турции. В той, так называемой «Великой войне» победило черногорское оружие, а сам князь прославился как храбрый воин и умелый стратег.

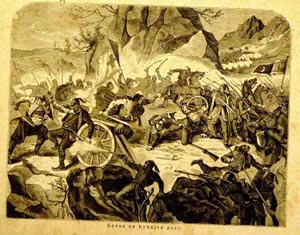

Со своми черногорскими соколами 16 июля 1876 года на Вучьем Доле князь одержал великую победу над турками под командованием Юктар-паши. Турки были полностью разбиты, они бестолково, в панике бежали с поля боя, оставляя за собой убитых и раненых, орудия и оружие: два паши, два полковника, восемь командиров батальона и еще шестьдесят офицеров. Черногорцы также взяли в качестве трофея двенадцать пушек, более трех тысяч ружей и двадцать одно воинское знамя!

Поход черногорского войска был продолжен блестящими победами на Фундине, Медуне и Долянах, а также успешным завершением осады Никшича. На протяжении двух военных лет черногорцы провели 72 боя, непрерывно наступая вплоть до Ульциня и берегового пояса реки Бояны. В Большой войне было убито более ста тысяч турецких воинов! Эхо этой победы прокотилось по всему европейскому континенту, по России и Америке. Сотни черногорских воинов были награждены домашними и иностранными знаками отличия, а сам князь заслужил эпитет «царь-герой».

Битва возле Вучег Дола. |

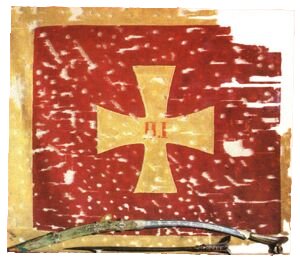

Воинское знамя с Вучег Дола. |

Князь Никола I Петрович. |

Уже в следующем году Сербия и Черногория объявляют войну Турции, а Россия присылает добровольцев и офицеров. Документально зафиксировано, что помочь борьбе славянских братьев прибывают даже русские студенты. Когда в 1877 году Сербия вынуждена выйти из войны, Россия направляет Турции ультиматум и тем самым приостанавливает дальнейшие военные действия. Однако черногорцы не останавливаются и храбро продолжают сражаться сами, при невиданной и всесторонней поддержке славянского мира, который не скрывает своего восхищения ими. Помогают все: кто, сколько может, а Россия – и того больше. Она посылает медикаменты, открывает польские больницы с русскими докторами и персоналом, которые самоотверженно спасают тысячи черногорцев, как правило, не щадящих себя в военных походах. |

|

В конце концов, согласно решениям Сан-Стефанского мирного договора, территории и Сербии, и Черногории значительно расширяются. Так, обе страны входят в новый век, окрепнувшие и готовые еще упорнее трудиться над достижением своих национальных и государственных целей. Со времени международного признания Черногории в 1878 году начинается бурное развитие хозяйственной, культурной и всех других отраслей. Поэтому этот период справедливо называют «Черногорским Возрождением». |

ФИЛИПП МАРКИШИН ПЛАМЕНАЦ — ЧЕРНОГОРЕЦ СРЕДИ КОЗАКОВ

Филипп Маркович Пламенац (1827-1909), черногорский воевода, зауряд-прапорщик 1-го Читинского казачьего полкаю.

Родился он в племени Больевичи, в одноименном селе в Црмнице, в Старой Черногории. Воевода Черногорского княжества,

полный Георгиевский кавалер. В возрасте 72 лет добровольцем участвовал в Китайском походе, а в 1904 году, добровольцем , в возрасте 76 лет, вступил в 1-й Читинский полк и был произведен в зауряд-прапорщики. Пламенац прошел всю

кампанию. Он был награжден за участие в Крымской и Русско-турецкой войнах,в Китайском походе, Георгиевскими крестами 4, 3 и 2-й степеней, за участие в Русско-японской войне Георгиевским крестом 1-й степени. В бою под Сандепу в

январе 1905 вынес из боя раненого генерала П.И. Мищенко.

Александр Лексо Саичич.

Александр Лексо Саичич (1873-1911) – васоевичкий герой и капитан черногорской армии, запомнившийся, прежде всего, своим невероятным умением обращения с саблей. Особенно ярко Саичич проявил себя в поединке с японским самураем, в котором,

к удивлению русского командования, изъявил желание добровольно участвовать и из которого вышел победителем, что принесло ему невиданную славу в России.

Поэт описал это следующим образом: «Друг к другу полетели / Как орлы ударили / Сабли заметались / На солнце переливались…». Войско затихло – идет поединок не на жизнь, а на смерть! Когда Саичич зарубил самурая, то, как настоящий

черногорский рыцарь, спешился с коня, поклонился мертвому противнику и галопом поехал назад, к потрясенным русским. К своим, став легендой!

После этого невероятного подвига Саичич стал кавалером Ордена Святой Анны, самого высокого русского знака отличия, и обладателем множества других медалей и орденов. В далекой Манжурии он был возведен в чин русского капитана и до конца русско-японской войны командовал конным эскадроном Амурского драгунского полка.

Увенчанный славой, вскоре вернулся в родную Черногорию, где князь Никола подтвердил его капитанский чин.

|

Все сказанное свидетельствует о том, что черногорцы никогда не забывают о русской заботе и внимании к маленькому балканскому народу, который постоянно истекает кровью на пороге Европы за святой Честный Крест и православную веру. Не забывают о братской любви русских к маленькому славянскому племени, которое веками стоит на страже высоко в горах, над морем, чтобы любой, даже самой высокой, ценой сберечь свое имя, свою веру и свою свободу, ради которой только и стоит жить. Для черногорцев, зажатых между Венецией, Турцией и Австрией, единственной надеждой и опорой является православная Россия! Они и не скрывают своего чувства безграничной благодарности, о чем, по-своему, свидетельствует и тот факт, что 16 августа 1804 года митрополит Петр I и предводители племени поклялись в вечной верности России! Это чувство взаимной привязанности и братской любви живо и сегодня, на что указывают постоянные и неразрывные связи между самым маленьким и самым большим православными народами: черногорцами и русскими. |

Первые русские, числом около трех тысяч человек, прибыли в Боку, в порт Зеленика на трех кораблях еще в 1917 году. Среди них было много людей, близких к русскому двору, принадлежащих к русским интеллектуальным и высоким социальным слоям, а также были и богачи из известных купеческих семей. Только на одном корабле, который в конце 1920 года причалил в Боко-Которской бухте, среди прибывших было тридцать генералов, профессоров, докторов наук, писателей и деятелей искусства, врачей, свещенников… и все они взяли с собой в изгнание свои многочисленные семьи, жен и маленьких детей.

Русские колонии на берегах Боки оставили о себе хорошие и трогательные воспоминания у местных жителей, которые и сегодня хранят память о жизни русских в Черногории. Своими знаниями и своей культурой русские внесли вклад в развитие черногорского побережья и тамошних городов. Все они: врачи, инженеры, учителя музыки, преподаватели и профессора…На городском кладбище в Герцег-Нови, в так назваемой «русской части» в 1931 году был возведен памятник, на котором написано: «Русским людям, утратившим Россию – вечный мир в братской земле».

Можно также вспомнить и о временном расположении Казачьего корпуса в окрестностях Будвы и Тивта.

|

Поэтому в Черногории, как и в Сербии, сформировался своеобразный культ России, у которого есть своя история и своя основа, и у которого до сих пор есть своя жизненная сила и деятельная энергия! В конце концов, можно вспомнить, что сербы вообще и черногорцы, в частности, над собой признавали «только Бога и русского царя!» Как ранее, так и сегодня. |

Перевод на русский язык - Лилова Е.Е. и Весна Вукичевич

Идея, концепция и текст: Драган Р. Джиканович ![]()